この記事の目次

若年女性の「多のう胞性卵巣」や「月経不順」とは

月経が来ない(無月経)であったり、月経が不順であったり。生理がこない

月経が来ないのを楽でいい、と思ってしまう若い方もいますが、いつ来るのか予定が立てにくい、妊娠したのではないかといつも心配、と思う方が多いです。

婦人科を受診し、血液検査や超音波検査で「多嚢(のう)胞性卵巣)」とか「PCO」「PCOS」と言われたことは無いでしょうか。

また、ホルモン検査は異常が無いものの、やはり月経は不順である。

ここで言う若年女性、とは、妊娠は数年以上先、の方たちです。もちろん出産を希望しない方たちにも適応されます。

そろそろ妊娠も考える世代の方たちには、こちらをご覧ください。

さあ、診断方法や治療はどうしたらよいのでしょうか。

診断方法は?

問診

問診として伺うのは、いつから生理が始まった(初潮)か、その後の月経周期はどうだったか、いつから生理が来なくなったり、不順になったり、不正出血が見られるようになったか、それは何をきっかけとしたか、仕事や進学、転居は? ストレスは? 体重の増減は? ダイエットの経験は? 部活などハードな運動を行うようになった? またニキビや多毛についても伺います。問診はとても大切です。

ホルモン検査

採血をしてホルモン検査をします。

LH、FSHという卵巣を刺激するホルモンや、

プロラクチンという、乳汁分泌ホルモン、また

テストステロンという、男性ホルモン

が主な検査項目で、これに加えて女性ホルモンの代表であるエストラジオール(E2、エストロゲンの中心です)、プロゲステロン(P4、黄体ホルモン)を検査することもあります。

また甲状腺ホルモンの検査も行います。

多嚢胞性卵巣の方は、LHがFSHより高かったり、テストステロンが高いことなどから診断されます。

超音波検査

子宮や卵巣の異常がないか検査をします。

初めての受診から、あまり先ではないうちに一度検査を行いましょう。

生まれつきの子宮の形の異常が見つかることがありますし、卵巣の形や働き、また卵巣の腫瘍が見つかることもあります。

超音波検査は、通常、腟から細い器具を使って行います。

しかし、性交渉の経験がない方には腟からの検査は出来ませんので、その場合はお尻(肛門)から検査をします。

お腹からの超音波検査は、肝臓や腎臓など、また妊娠中の子宮など、身体の表面から近い大きな臓器を診るには適していますが、子宮や卵巣のような臓器では詳しい検査にはならないので向いていません。

しかし、初めての婦人科受診の場合は、ご本人やご家族に説明し、納得された上で行いますので、どうぞご安心ください。

この世代の方に行う超音波検査は、一度異常がないことが確かめられれば、頻回に行う必要はほとんどありません。

ホルモン負荷検査

ゲスターゲンテスト

黄体ホルモンを内服して出血が起こるか、をみる方法です。

主な目的は、エストロゲンが分泌されているか、を診るものです。

また、きちんと内服ができるか、副作用はないか、などをチェックし、その後の治療法の選択の参考とします。

LH-RHテスト

中枢性卵巣機能不全の診断に行います。

TRHテスト

下垂体のプロラクチン分泌を検査します。

LH-RHテストとともに、必要となる方はあまり多くはありません。

若年女性の、多のう胞性卵巣や月経不順の治療法は?

これらの女性の多くは、排卵ができていない、または排卵が毎月ではなく、たまに起こるだけ、という場合もあるため、妊娠を希望している場合は、排卵を起こす治療が必要ですが、まだ妊娠を考える前の世代、若年の皆さんの多のう胞性卵巣や月経不順に対する治療法を考えてみましょう。

治療方法は他に、漢方やサプリメントによる治療を行うこともあります。

一つ一つ、解説していきましょう。

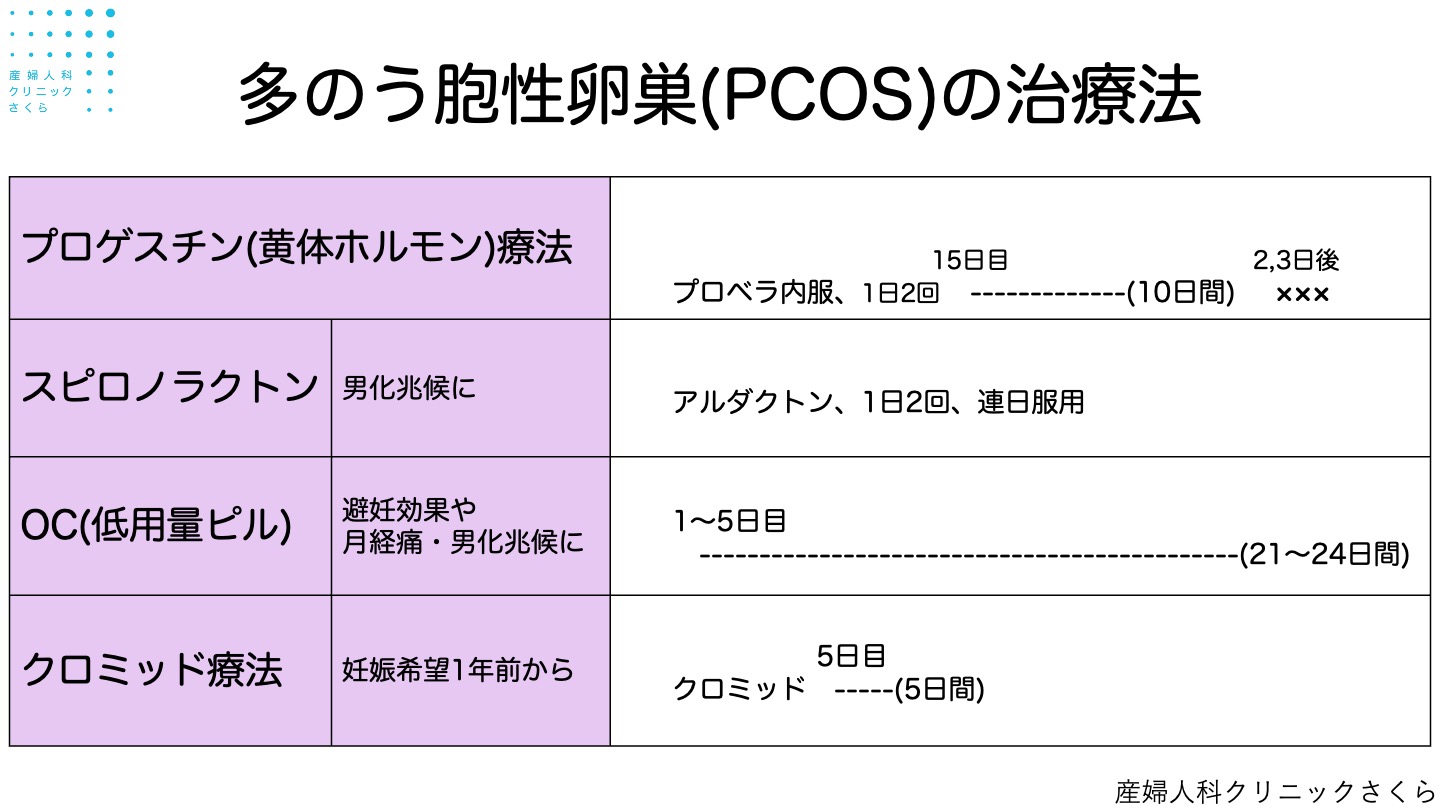

プロゲスチン療法

プロゲスチン療法は、かつてホルムストローム療法と呼ばれていた方法です。

排卵しないために分泌できていない黄体ホルモンを用いて、擬似的な排卵後(つまり月経前)の状態を一定の期間作り、その後出血させる方法です。

治療法は、黄体ホルモンを、出血から15日目(2週間後)から10日間服用するもので、服用が終わると数日後に出血がみられます。他の内服法と同様、飲み忘れると不正出血がみられます。

黄体ホルモン剤は複数あり、「デュファストンⓇ」やプロベラⓇ、ヒスロンⓇのジェネリック薬「メドロキシプロゲステロンⓇ」を処方しています。

スピロノラクトン療法

多のう胞性卵巣で男性ホルモン(テストステロン)が高い場合、男性ホルモン作用を弱めるスピロノラクトン(アルダクトンⓇ)が有効な場合があります。

男性ホルモン作用が弱まると、ニキビ・肌荒れや多毛、そして排卵障害が改善して月経が順調になることが期待されます。

通常は2、3カ月服用しないと効果はわからないと思いますが、早い方では1カ月で効果を実感されることもあります。

またOCにもニキビ・肌荒れ、多毛の治療効果があります。

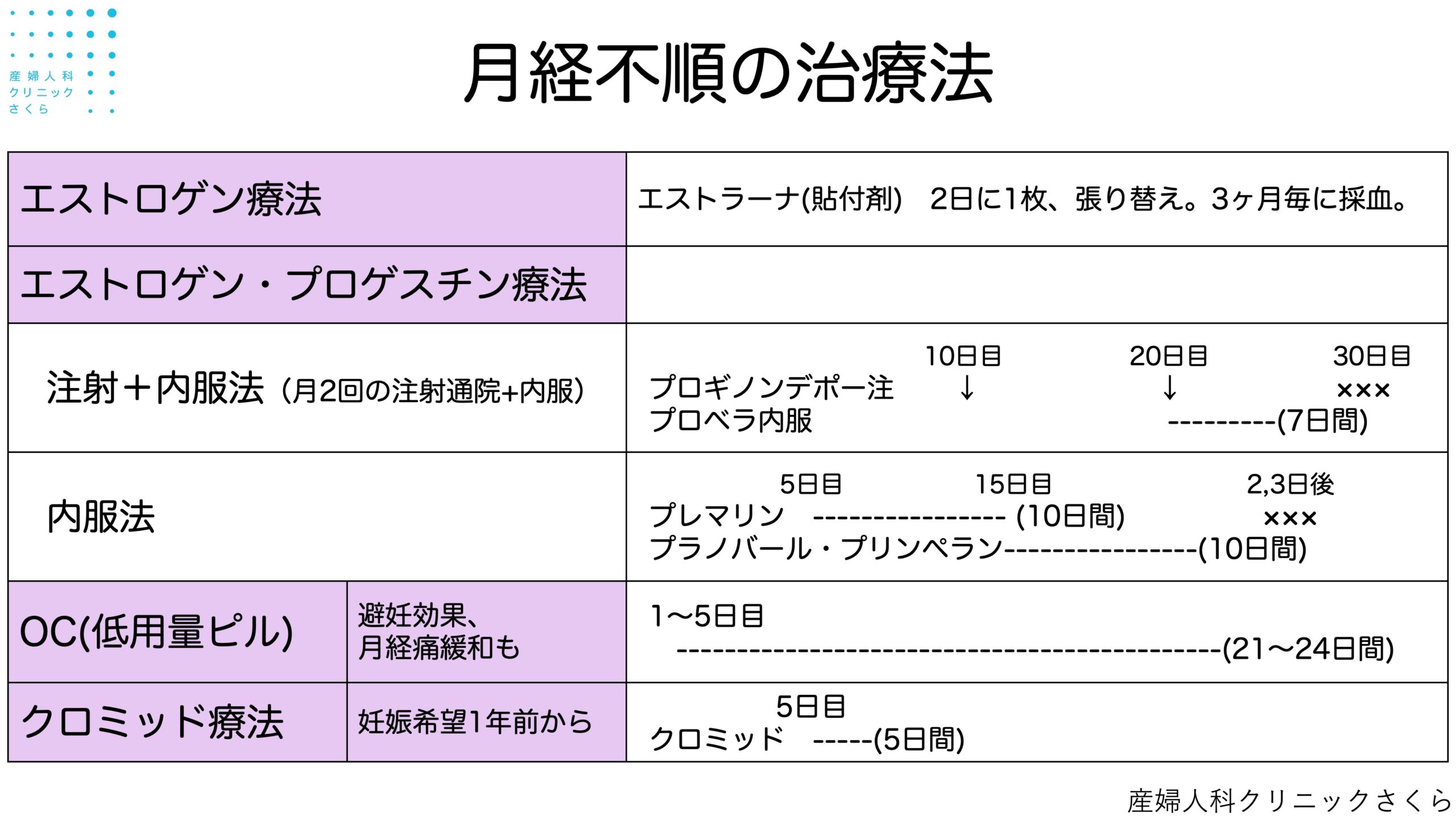

エストロゲン療法

特に若年の方に多い、中枢性卵巣機能不全で、最初に行われる治療です。

中枢性卵巣機能不全では、体重減少によることが多いのですが、標準体重の70%(BMI 15.4)以上、体重がないとホルモン治療を行うことが出来ません。

エストロゲン療法は、エストラーナ®と言うエストロゲンの貼り薬を、下腹部やお尻に2日毎に1枚、貼り替えます。

これにより血液中のエストロゲンが維持されるため骨量減少を防ぎます。またやがて下垂体から出るLH、FSHと言うホルモンが改善してくるため、3ヶ月毎に採血して確認をします。

LH、FSHの改善がみられたら、以下の治療法に進みます。

エストロゲン・プロゲスチン療法

カウフマン療法と呼ばれていた治療法です。

この方法は、本来の排卵や月経周期を擬似的に作ることにより、この治療を止めた時のリバウンド効果*を期待します。

*この場合のリバウンド効果、とは、それまで働きを停止していた下垂体が、治療を止めた後、治療していたときと同じようにホルモンを出さなければならない、と、正常に働くようになることです。体重が増える?とお問い合わせがありましたが、ダイエット後のリバウンドとは意味が違います。

理論的にはエストロゲン・プロゲスチン療法中は排卵しない、つまり妊娠しないのですが、まれに排卵する機能が回復し、排卵して妊娠することがあります。妊娠を望んでいない方はきちんと避妊をしておいてください。

注射+内服法

月経(消退出血)の10日目にプロギノンデポーⓇ(エストロゲン製剤)を注射し、20日目にプロギノンデポー注射とデュファストンⓇやプロベラⓇ(黄体ホルモン製剤)を10日間内服、内服終了から2,3日後に出血があります。20日目の注射が遅くなると、不正出血がみられます。

これらの注射剤で注射部位、その周辺に発赤、かゆみが生じることがあります。

全身的なアレルギーはほとんどありませんが、このように局所的な反応が見られる場合、消炎鎮痛効果のある軟膏を処方しています。

主に加齢に伴う卵巣機能の低下に効果のある方法です。

内服法

内服法は、月経(消退出血)の5日目からプレマリンⓇ(エストロゲン製剤)を1日2錠、10日間服用し、続けて翌日からプラノバールⓇ(中用量ピル)を寝る前に1日1錠、とプリンペランⓇやナウゼリンⓇなど吐き気止めと一緒に、10日間服用、服用の終了から数日後に出血があります。飲み忘れると不正出血があるので、注意が必要です。

プラノバールはピルなので、内服出来ない方もいらっしゃいます。事前に問診票で内服可能か確認します。また比較的吐き気の強い薬なので、吐き気止めと一緒に服用してもらっています。

OC(低用量ピル)

OC(低用量ピル)は、避妊薬と同じです。他の方法では治療中に妊娠する可能性もあるため、避妊効果も期待したい場合はOCが適しています。月経痛が強い方、ニキビや多毛に悩んでらっしゃる方にも勧められます。

飲み忘れるとやはり不正出血がみられ、また避妊効果は弱まります。

OC服用中は定期的な出血が見られますが、根本的に生理不順を治すものではないので、妊娠を希望される1年くらい前から、妊娠ができるように排卵誘発剤などの治療に切り替えます。

生理痛やPMS(月経前症候群)にも使われるOCについて、説明動画を作成しました。

最後に、

クロミフェン療法

クロミフェンは、生殖医療でも用いられる治療で、積極的に排卵を起こす排卵誘発剤です。上記のいずれよりも最も根本的な治療で、治療後自然排卵が起こるのを期待します。ただ、治療中に排卵が起こるため、避妊を希望している方には向かない方法です。また内服中は効果をみるために基礎体温をつけて頂き、治療効果や副作用などのチェックに、毎月最低1回は受診が必要です。

しかし、自然排卵の癖をつけることができるため、妊娠したい1年くらい前を目途に、この治療法に切り替えます。

治療法の解説動画

上で説明した治療法を解説した動画もありますので、併せてご覧下さい。

副作用

エストロゲン・プロゲスチン療法やピルは、エストロゲンを含んだ治療のため、エストロゲンに特有の副作用が起こることがあります。

最も有名なのは、稀にピルで起こる血栓症です。起こった場合には生命の危険や後遺症の可能性があるため、起こらないよう、また早期発見が必要です。

またカウフマン療法、ピルに加えて、プロゲスチン療法は黄体ホルモンが投与されます。

黄体ホルモンは安全性が高いですが、食欲が増したり、むくみやすくなり、その結果体重が増えてしまうこともあります。

副作用と考えられる場合には、適切な対処を取ります。

治療期間の目安と目標

OCを除いて、どの治療法もおおむね6ヶ月ほどを目安に治療を行い、治療後にも症状が変わらなければ再度治療を行います。

このように、様々なホルモン治療があり、またそれぞれの長所短所があります。

治療の選択は、いつ頃、赤ちゃんを作るのか、という人生設計にも影響されます。

それぞれのメリットデメリットを考え、最も適した治療法を、お一人お一人に向き合って考えています。

また、治療をやめたい時にはいつでも止められますが、中断後の治療計画を再度相談する必要がありますので、治療中断は来院の上、相談しましょう。

赤ちゃんが欲しくなったら?

これまで記載してきたのは、主に将来妊娠を考える世代に向けた治療法です。

妊娠を希望する、およそ1年くらい前になったら、必要に応じて追加検査をしたり、排卵誘発剤を服用したりします。

妊娠を希望する1年くらい前を目安に、妊娠を目的とした治療法に切り替えます。

多のう胞性卵巣は治らないの?

この記事を読んでくださった患者さんからご質問をいただきました。ありがとうございます。

一般的に多のう胞性卵巣は、若い方に多いです。また、長い間、診察している患者さんで、高校生や大学生のころに「多のう胞性卵巣」と診断したのに、20代後半や30代に入って、ホルモン検査の値が正常になり、月経も順調になっている方も少なくありません。

印象としては若い頃に多のう胞性卵巣でも年齢とともに治ってくる方、また30代半ばくらいでも多のう胞性卵巣の方は、その後もずっと多のう胞性卵巣であることが多いようです。

多のう胞性卵巣は確かに病気の一つではありますが、どちらかと言えば若いころに多く見られる体質、という印象です。

自然に治る方もありますが、上に示したように、生理が来ない状態、不順、そして何より、そろそろ妊娠を考えるころには、婦人科を受診して、適切な治療法を相談してください。たのう

文責 櫻井明弘(院長、日本産科婦人科学会専門医)

初出:平成31年3月12日

補筆修正:令和元年7月10日

補筆修正:令和2年1月25日、2月17日、3月3日、25日、4月16日、5月11日、6月29日、7月6日、10月22日

補筆修正:令和3年2月10日、9月7日

補筆修正:令和4年5月1日、9日、11、7月6日、10月6日、11日、11月8日

補筆修正:令和5年1月3日、2月2日、18日、5月1日、12月6日、15日

補筆修正:令和6年1月18日、5月9日、8月12日、21日

補筆修正:令和7年6月10日