昨年2023年は、予想通り過去最高(平成11年以降)の梅毒感染者数(14,906人)が報告されました。

10年ほど前(2012年まで)は、年間に200人程度だったそうで、その拡がりは異常と呼べますし、診断されていない潜在的な患者さんはもっといるのではないでしょうか。

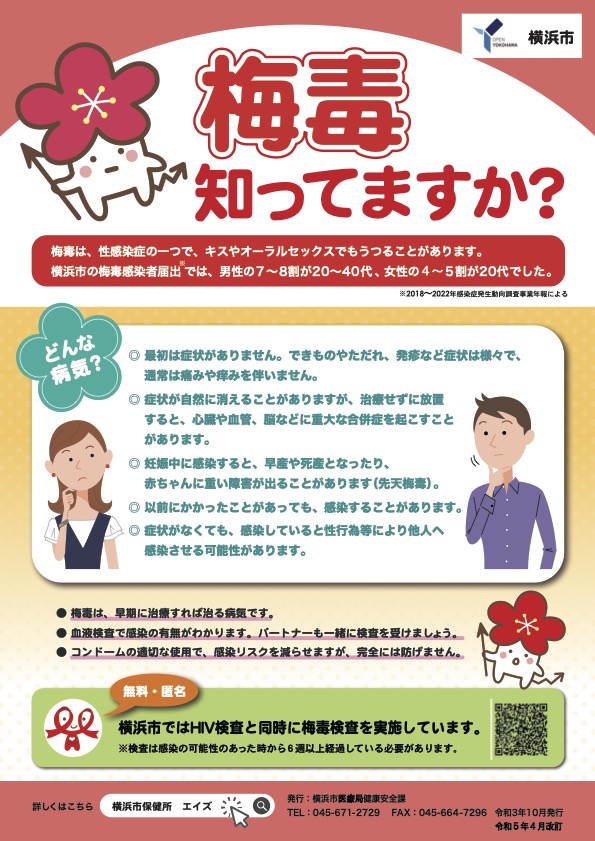

流行の中心は、男性は10~60代、女性は10~30代です。

大都市中心の流行から、全国の地方都市に波及してきています。

梅毒は性感染症、性行動により、感染者からうつされてしまう病気です。

具体的には、

・違うパートナーとの性交渉

・風俗店の利用

・パートナーが他の人と性交渉した後

です。

またクラミジアや淋菌、ヘルペス、尖圭コンジローマなど、他のSTI(性感染症)に罹ったことが分かった場合にも、感染していないか調べることが初期発見に必要です。

パートナーや配偶者のいる多くの患者さんが、自分に限って罹るはずが無い、と思っていると思いますが、性交渉をしている以上は、常にそのリスクにさらされている、とも言えます。

難しいのは、検査しないとどんなSTIも、初期のうちに見つけることができない、ということです。

妊婦さんが妊娠中に感染した梅毒が、お腹の赤ちゃんにうつって生まれた時に罹ってしまった状態を「先天梅毒」と呼びますが今年、残念なことに、過去最多の34人が、国立感染症研究所より速報値として報告されています。

梅毒は男女ともに、なんと高校生から60歳以上までみられ、各年代で増えており、男性では30、40代を中心に60代以上まで、また女性は20代が最も多く、妊婦さんの感染は赤ちゃんの「先天梅毒」のリスクがあります。

先天梅毒とは、妊婦さんが梅毒に感染し、80%のお腹の赤ちゃんにも感染、40%が死産となり、産まれた赤ちゃんに梅毒特有の発疹がみられたり、骨軟骨炎や新生児期には無症状でも学童期に角膜炎、難聴、歯の異常がみられることがあります。

先天梅毒の赤ちゃんを産んだ妊婦さんの8割は、妊婦検診を定期的に受けていなかったとのことで、健康な赤ちゃんを産むためには、妊婦検診の重要性が改めて分かります。

(2023年、横浜市)

「1940年代後半に患者が20万人を超えていたが、抗菌薬治療の普及で激減。再流行した67年の約1万2000人をピークに減少を続け、一時は500人を切った」ことを考えると20倍以上ですから、実に異常な事態です。

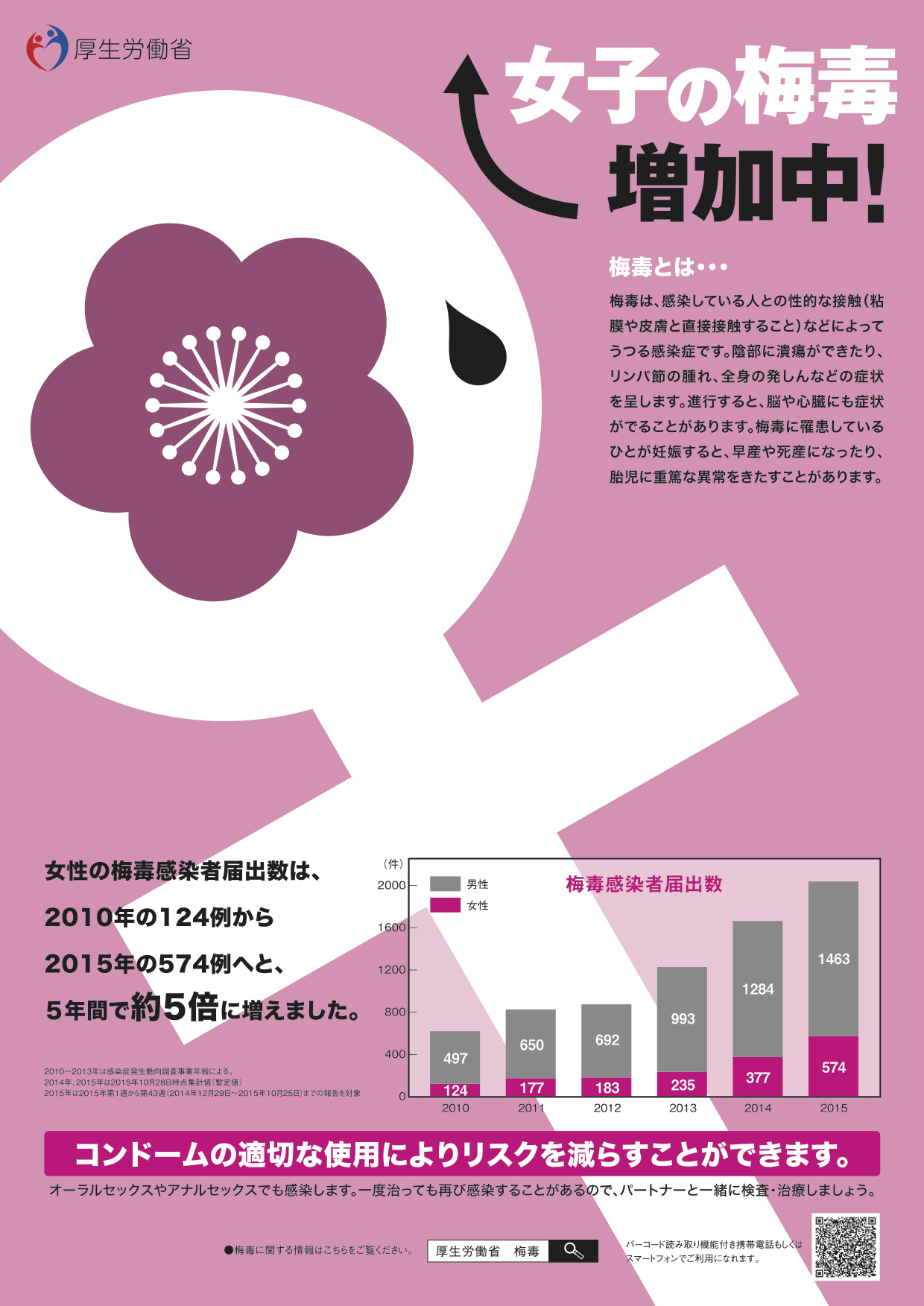

2014年頃から、流行は男性の同性愛者を中心に男女ともに増加してきており、出会い系サイトやSNSを利用した不特定のカップル間や性風俗業での感染が原因ではないかと考えられています。何よりも若い女性の感染が増加していることが、妊娠した場合に赤ちゃんへの感染も起こすため最も心配される点です。

(2015年厚生労働省)

(2015年厚生労働省)

性感染症(STI)は、性交渉により感染します。

男性から女性へ、女性から男性へ。また同性愛者でも同様です。

最善の予防策は早期発見と不特定多数との性行為を避けること、コンドームを用いた性交ですが、射精の時だけ着けるのは意味がありませんし、コンドームが覆っていない皮膚への感染もあるようです。

また、最近の若い方はオーラルセックスが一般的になっているようですが、これも性器から口への感染が起こるため、本来ならSTIの予防のためにはコンドームを着けた状態でしなければなりません。

厚生労働省は「早期発見すれば治療と感染拡大防止につなげられる。不特定多数との性行為など、気になる人は早めに受診してほしい」と呼びかけています。性器のしこりや唇などにもみられる赤い発疹などが初期にありますが、数週間で消えたり、無症状の場合もあります。皮膚や粘膜に異常が見られた場合は性的接触を控え医療機関を受診して下さい。

重症化すると脳や心臓に重大な合併症を来たし、意識障害、失明に至ることもあります。

疑わしい症状のある方、身に覚えのある方は、是非とも早いうちに検査を行って頂きたく思います。

梅毒検査は血液検査で行うことが出来ます。

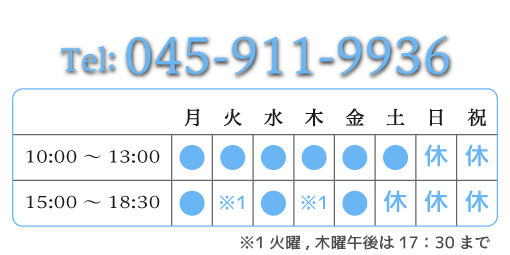

無症状の場合は保険適用外となり、当院では2,970円(税込、3,190円から減額しました)で行っており、1週間後に結果をお話しすることが出来ます。

STIは他に、

・クラミジア

・淋菌

・尖圭コンジローマ

・トリコモナス・マイコプラズマ

・HIV

などが知られていますが、B型肝炎、C型肝炎なども、性行為によって感染します。

STIは、無症状の場合は保険適用外となることもありますが、詳しくは受付、診察室でお問い合わせ下さい。

最新の自費診察料金一覧はこちらをご覧下さい。

文責 桜井明弘(院長、日本産科婦人科学会専門医)

初出:2017年1月9日、8月15日、24日、11月21日、28日

補筆修正:2018年1月5日、10月11日、12月17日

補筆修正:2019年7月9日、12月18日

補筆修正:令和3年3月31日、11月23日

補筆修正:令和4年11月7日

補筆修正:令和5年2月7日、17日、5月1日、9月18日、10月15日、11月21日

補筆修正:令和6年2月2日、3月20日