乳がんの検査には、「触診」「超音波検査」「マンモグラフィー」を中心に、MRIやPET検査などもありますが、「検診」としての有効性が示されているのは、唯一、マンモグラフィーだけです。

そのため、40代以降に行われる自治体検診(対策型検診と言います)は、マンモグラフィーが用いられます。

対策型検診は、その病気が増える年代が対象となります。

子宮がん検診が20歳から対策型検診を行っているのは、20代から子宮頸がんが見られるからです。

しかし、乳癌が30代までの女性にできない、と言う意味ではもちろんありません。

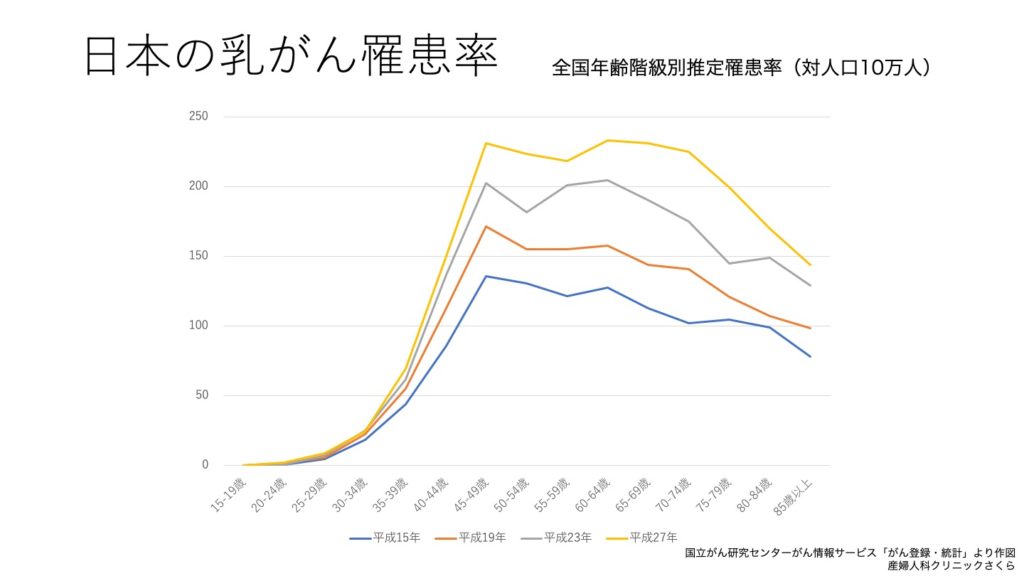

日本の乳がん罹患率をグラフにしました。

まず特徴として、

・平成15年から27年の間、全世代で乳癌が増え続けています(年を追うごとにグラフが上に向けて増えている)。

・乳癌罹患のピークは40代後半から70代前半です。

・グラフにはありませんが、日本では1年間で9万人が乳癌と診断されます。

確かにピークは40代後半ですが、30代でも、20代後半でも乳癌にかかっています。

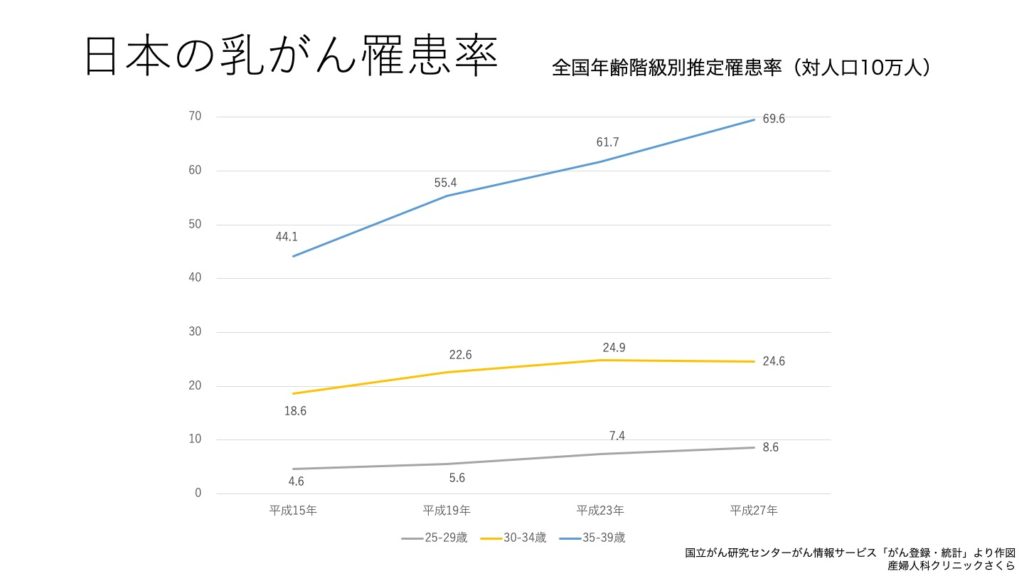

次のグラフは20代後半、30代前半、後半の年次推移です。

青で示した、30代後半ではこの12年間で1.5倍に増え続け、また20代後半でも2倍近くに増え続けています。

なぜ日本でこんなに乳がんが増え続けているのか、主な原因として生活様式の欧米化が指摘されています。

では、乳癌の検診として、どのような検査が行われるでしょうか。

以前より、

・触診

・超音波(エコー)

・マンモグラフィー

が行われてきました。

日本人女性の特徴として、20-30代はDense Breast(乳腺密度が高い)が知られ、欧米人と異なります。

Dense Breastでは超音波検査が検査に向いています。

超音波検査の他の特徴として、小さなしこりを見つけられることが挙げられます。

触診や、よく言われる自己検査では、1cm以下のしこりを見つけるのは難しいことが多いです。

一方で微小石灰化と呼ばれる病変はマンモグラフィーが適しており、両者の併用が最も望ましいです。

さて、芸能人などの乳癌が報道される時に、毎年きちんと検査していた、数ヶ月前に検査した時には異常が無かった、のようなエピソードが紹介され、あたかも検診の意味が無いかのように取られてしまいます。

検診ですから、異常を早期発見し、見逃しを無くすのはとても重要ですが、残念ながらどの検診でも100%見逃しがないものはありません。

検診で見逃されてしまうのはとても残念ですが、だからといって検診の意味が無い、と言うことにはならないのです。乳ガン検診

文責 桜井明弘(院長、日本産科婦人科学会専門医)

初出:令和元年11月15日

補筆修正:令和5年10月12日