子宮頸がん検査は、婦人科検診の基本となる検査です。

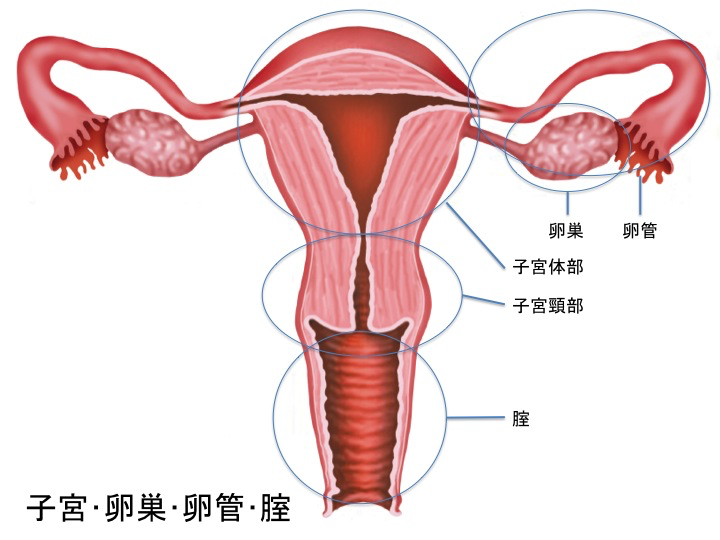

腟の一番奥で、子宮の出口である子宮頸部をブラシなどで、こすって得られた細胞を検査します。

会社で行われる検診などでは自己採取法も採用されていますが、自己採取のHPV検査は別として、細胞診(細胞の検査)は精度が低く、早期の細胞の異常を見つける目的の、がん検診としては推奨されていません。

また、医療機関で婦人科医が行う細胞診でも、従来法と異なり当院でも採用している「液状細胞診」が精度が高く、またHPV検査も同時に行える検査が現在では主流です。

頸がん検査の結果の主なものは、

・NILM=細胞の異常なし

・ASC-US=細胞の異型あり

・ASC-H、LSIL、HSILなど=異形成(前がん病変)の疑い

・SCC=子宮頸がん

などと表記されます。

子宮頸部以外の細胞診はパパニコロー分類に従って、Class IからVと表記されます。子宮体がん検査もパパニコロー分類で結果が出ますが、子宮頸がんはベセスダ分類と言って、他の細胞診と異なる表記法が用いられています。

ASC-USの結果が得られた場合、保険診療で高リスクHPV検査を行うことが認められており、高リスクHPV検査を行うことをお勧めします。

平成31年4月19日からは、高リスクHPVの中でも最も頻度が高く悪性度も高い16型、18型の判定もできるようになりました。

細胞診の結果によって、精密検査としてコルポスコピーが必要な場合があり、当院でも検査が行えるよう準備をしています。

今後子宮頸がん検診は、見逃しを減らし、検診コストを下げるため、最初に細胞診ではなくHPVの有無を検査するHPV単独検診に移行します。

しかしながらHPVを原因としない子宮頸がんも稀ではあるものの存在するため、不正出血がみられた場合には細胞診による子宮頸がん検査を受けて下さい。

この1年間、子宮頸がん検診を受けましたか? またHPVワクチンについてももう一度考えてみましょう。

HPVワクチンについて、動画による解説を公開しています。

子宮がん検診、子宮体がん検査との違いは? こちらの記事を参考にしてください。

子宮がん検診と子宮頸がん検診はどう違うの? 子宮体がんは?

現在子宮頸がん検診が、細胞診からHPV単独法に切り替わることが議論されています。

早ければ令和7年度から開始される予定ですが、我が国の子宮頸がん検診受診率の低さやウィメンズメルスケアの観点から異論もあります。

このブログでも要点をまとめつつお伝えしていきます。

文責 桜井明弘(院長、日本産科婦人科学会専門医)

(初出:平成31年4月20日)

(補筆修正:令和3年1月3日、11月7日)

(補筆修正:令和4年1月18日、3月27日、5月1日、9月21日、11月2日)

(補筆修正:令和5年4月15日、11月2日)

(補筆修正:令和6年1月7日、12日、子宮頸がんで亡くなった方の報道を受けて、細胞診の重要性を追記しました)